家づくりの知識

名古屋市の家づくり、断熱性・気密性を知らないと失敗する理由とは?

名古屋市で注文住宅を検討している方にとって、見逃せないのが断熱性と気密性の重要性です。気候が特徴的なこの地域では、これらの性能が快適な暮らしや将来的なコストに大きく影響します。しかし「断熱性と気密性って何が違うの?」「どのくらいの性能が必要なの?」と疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、名古屋市の地域特性に合った断熱性・気密性の考え方をはじめ、性能の違いや数値の見方、光熱費や健康への影響、さらには補助金制度の活用法までをわかりやすく解説します。

名古屋市の気候に合った住宅性能を知らないと後悔する理由

名古屋市は夏の蒸し暑さと冬の冷え込みが共存する地域です。そのため、断熱性と気密性を兼ね備えた住宅性能が快適な暮らしの鍵となります。ここでは、名古屋の気候特性に合った住宅性能を知らずに家を建てた場合に起こりうる失敗や後悔について解説します。

東海エリア特有の気候が家の快適さに影響する

名古屋市を含む東海エリアは、夏は高温多湿で蒸し暑く、冬は冷たい風が吹き込む寒暖差の大きい地域です。気温の変化が激しいため、住宅の中も外気の影響を受けやすく、1年を通して快適さを保つには工夫が必要になります。

こうした環境では、断熱性と気密性が暮らしやすさに直結します。室内の温度が安定しないと冷暖房の効率が落ち、光熱費が高くなるだけでなく、体への負担も増えます。特に冬場の温度差によるヒートショックリスクは無視できません。

以下は、名古屋市の気候と住宅性能の課題をまとめた表です。

| 季節 | 気候の特徴 | 住宅性能面での課題 |

|---|---|---|

| 夏 | 高温・多湿(35℃を超える日も) | 冷房効率の低下や室温の上昇 |

| 冬 | 冷え込みと乾燥、強い北風 | 断熱不足による暖房効率の低下 |

| 梅雨 | 湿度が上がりカビが生えやすい | 気密性が低いと湿気がこもり室内環境が不安定 |

| 春・秋 | 昼夜の寒暖差が大きい | 室内温度が一定になりにくい |

名古屋市の気候に合った家づくりを実現するためには、断熱性と気密性のバランスをしっかり確保することが欠かせません。性能を適切に高めることで、季節を問わず過ごしやすい住まいに近づけることができます。

断熱性能とは?

「建物からの熱の逃げやすさ」と「建物への日射熱の入りやすさ」の2つの点から建物の断熱性能を見る指標です。

名古屋市の地域区分とUA値の基準とは

住宅の断熱性能を考える上で、地域ごとの「地域区分」と、それに基づく「UA値(外皮平均熱貫流率)」の基準を理解することは非常に重要です。名古屋市は全国的に見ると温暖な気候に属しますが、それでも断熱性能の確保は欠かせません。

地域区分

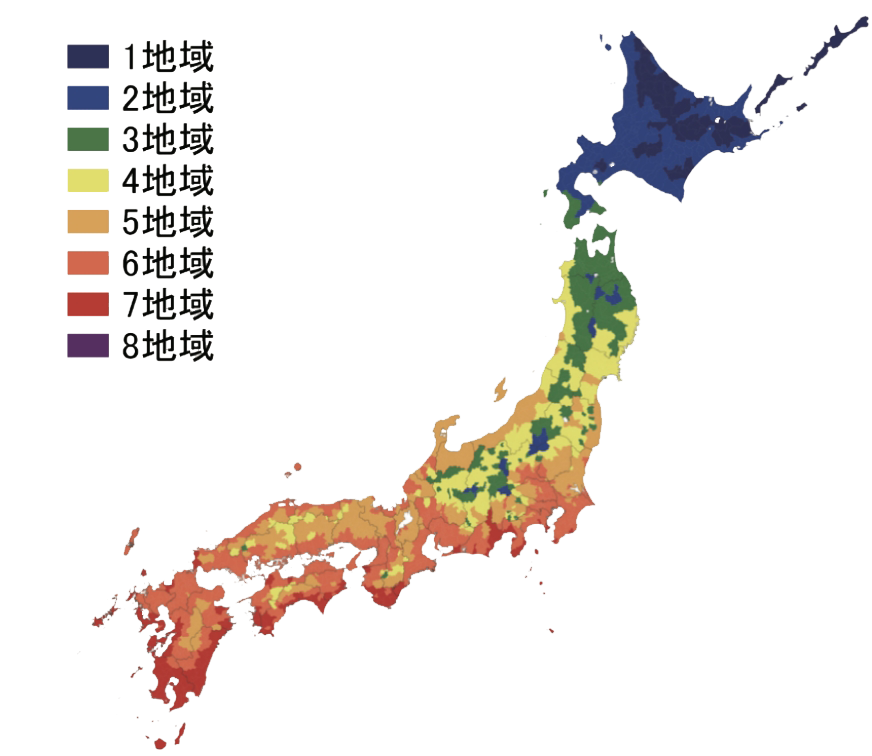

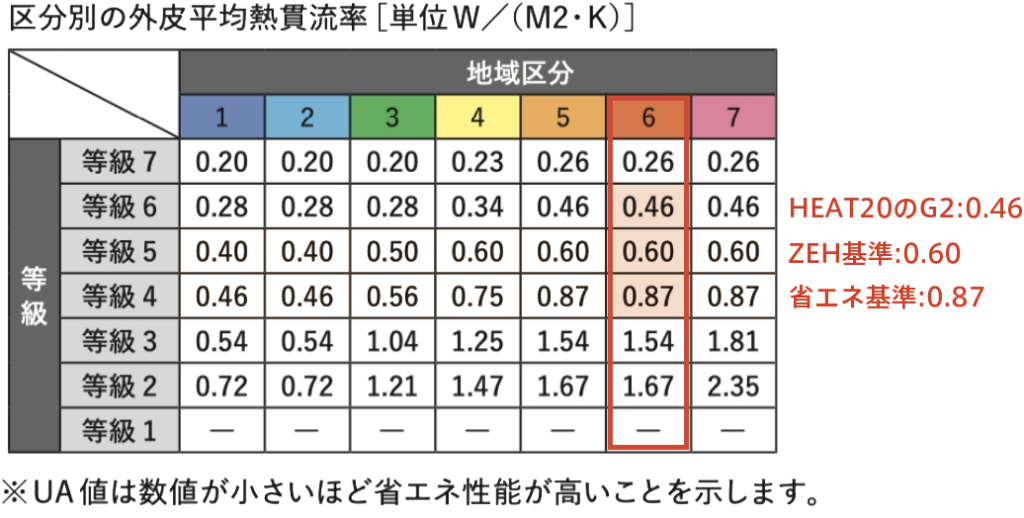

日本の国土は南北に細長く、地域によって気候条件が大きく変わります。そのため、全国を8つの地域にわけて、地域ごとにUA値とηAC値の等級の基準値を定めています。

名古屋市は6地域に分類されており、省エネ基準におけるUA値の上限は0.87W/㎡・Kです。ただし、より快適で高性能な住宅を目指す場合には、ZEH基準(0.60)、HEAT20のG1(0.56)やG2(0.46)といった、より厳しい基準を目指すケースも増えています。

UA値は数値が低いほど断熱性が高いことを示すため、0.87をクリアするだけで満足せず、家族構成やライフスタイルに合わせて高水準を目指すことが理想的です。地域特性に合わせて正しく数値を把握し、性能を見極めることが、後悔しない家づくりへの第一歩です。

地域区分別のUA値

断熱性と気密性の重要性が高まる理由

かつての住宅は、多少の隙間風や温度差は当たり前とされていました。しかし現在では、断熱性と気密性の高さが住宅性能の基本条件となりつつあります。これは、快適な暮らしや省エネ、さらには健康維持において、両者の役割が非常に大きくなってきたためです。

高断熱の家は室温を一定に保ちやすく、冷暖房の使用を最小限に抑えられます。これにより、毎月の光熱費を削減でき、長期的に見れば経済的メリットが大きくなります。また、気密性が高い家は、外気からの花粉やPM2.5といった有害物質の侵入を防ぎ、アレルギーや体調不良のリスクを軽減します。

さらに、断熱性と気密性が備わっていることで、冬場のヒートショックや結露によるカビの発生も防ぎやすくなります。これからの家づくりでは、快適さ・経済性・健康のすべてを守るために、断熱と気密の両立が求められます。

断熱性と気密性の違いとそれぞれの役割

住宅性能を調べているとよく目にする「断熱性」と「気密性」という言葉ですが、意味の違いやそれぞれの役割を正確に理解できている方は意外と少ないかもしれません。ここでは両者の違いと、どのように住宅の快適性に影響するのかについて丁寧に解説していきます。

断熱性はどこから熱を守る性能なのか

断熱性とは、外の暑さや寒さから室内の温度を守るための性能です。もっと具体的に言えば、壁や屋根、窓、床といった住宅の外側に面する部分から、熱が出入りするのをどれだけ防げるかという指標になります。

夏は外の熱が室内に入り込むのを防ぎ、冬は暖房で温めた空気が外に逃げるのを防ぐ役割を果たします。断熱性が高いと、エアコンの効きが良くなり、快適な温度を長くキープできるようになります。また、家の中の温度差が小さくなることで、ヒートショックのリスクを減らし、体への負担も軽くなります。

名古屋市のような夏の暑さと冬の寒さが共存するエリアでは、断熱性能が住宅の快適性と経済性を大きく左右します。断熱材の種類や厚み、窓の構造によって性能は変わるため、仕様の違いにも注目することが大切です。

気密性は見えない隙間をどれだけ減らせるか

気密性とは、住宅にある「見えない隙間」をどれだけ少なくできるかを示す性能のことです。窓やドアの枠、壁の継ぎ目、配管のまわりなど、施工時にできるわずかな隙間が多いと、せっかく冷暖房で調整した室温が外に逃げてしまいます。

気密性が低い家は、外気が入りやすく、エアコン効率が悪くなったり、室内にホコリや花粉が入りやすくなったりするリスクも高まります。その結果、光熱費がかさんだり、アレルギー症状の原因になったりすることもあるため注意が必要です。

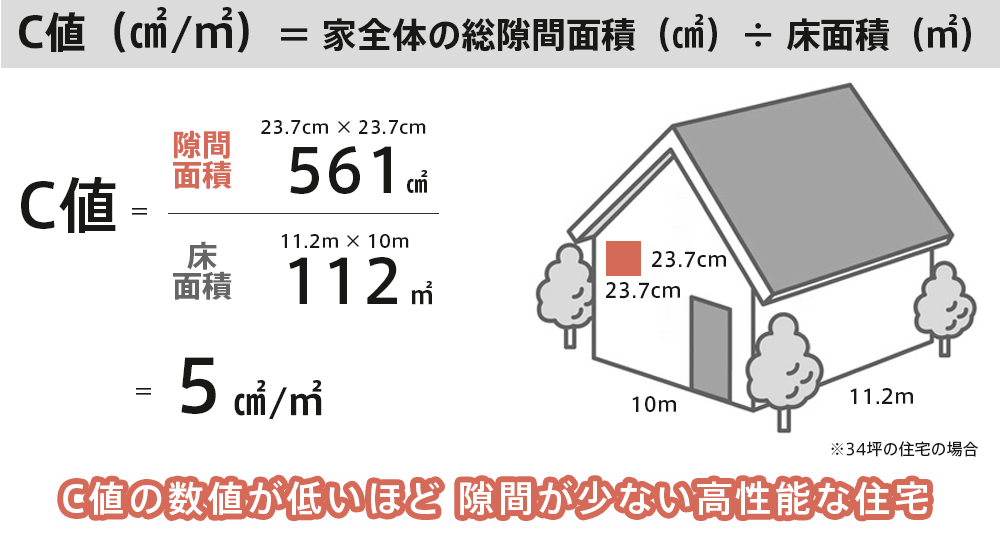

さらに、断熱材がしっかり入っていても、気密性が低ければ本来の断熱効果を発揮できません。気密性は「C値(相当隙間面積)」という数値で表され、数値が低いほど隙間が少ない高性能な住宅といえます。断熱とセットで考えることで、本当の快適さが得られます。

セットで考えるべき断熱性と気密性の相乗効果

断熱性と気密性は、それぞれ単独でも住宅性能に影響を与えますが、この2つをバランス良く高めることで、初めて本当の快適さが実現します。どちらか一方だけが優れていても、その効果を十分に引き出すことはできません。

例えば、いくら断熱材を厚くしても、住宅に隙間が多ければ外気が出入りしてしまい、冷暖房の効率は落ちてしまいます。反対に、気密性が高くても断熱が不十分だと、熱が伝わりやすく、室温は外気に左右されがちです。

断熱性と気密性はセットで初めて「温度が逃げにくく、空気も漏れにくい家」をつくることができます。この相乗効果によって、冷暖房の使用を抑えながらも、一年中快適で健康的な住環境を実現できます。住宅性能を高めるうえでは、必ずこの2つを同時に意識することが大切です。

数字でわかる住宅性能の基準と目安

住宅の性能を正しく理解するには、断熱性や気密性を数値で見極めることが重要です。ここでは、UA値やC値といった指標が何を意味し、どのような水準を目指すべきなのかをわかりやすくご紹介します。

断熱性能を示すUA値とその適正値

UA値(ユーエーち)とは、「外皮平均熱貫流率」のことで、住宅の外壁・屋根・床・窓などから熱がどれだけ出入りするかを示す指標です。この数値が小さいほど、外気の影響を受けにくい、断熱性の高い住宅ということになります。

名古屋市は6地域に分類され、省エネ基準ではUA値0.87以下が目安です。ただ、快適性や光熱費の削減を重視する場合は、さらに厳しい基準であるZEH(ゼッチ)基準の0.60、またはHEAT20のG1(0.56)・G2(0.46)を目指す住宅も増えています。

UA値は建物全体の断熱性能を数値で把握できるため、住宅性能を評価するうえでとても重要です。計画段階で目標とするUA値を決めておくことで、快適で省エネな住まいに近づけることができます。

気密性の指標であるC値の意味とは

C値(シーチ)は、住宅の「相当隙間面積」を示す数値で、建物全体にどれだけの隙間があるかを1㎡あたりの面積で表したものです。つまり、数値が小さいほど隙間が少なく、気密性が高い住宅ということになります。

一般的に高気密住宅とされる目安はC値1.0以下、さらに性能にこだわるなら0.5以下を目指すケースもあります。このC値は実際の建物が完成した後に気密測定を行うことで確認でき、設計通りに施工されているかをチェックする指標としても重要です。

隙間が多い家では、冷暖房効率が下がり、音やにおい、湿気も入りやすくなります。断熱性の高い住宅でも、気密性が低ければその効果は半減するため、C値はUA値と同じくらい意識すべき数値です。快適さや省エネ性を求めるなら、気密性能にもこだわりましょう。

高性能住宅に求められるUA値・C値の基準

断熱性と気密性のバランスが取れた住宅を建てるためには、目指すべきUA値・C値の基準を把握しておくことが大切です。住宅の性能を数値で評価できるUA値とC値は、高性能住宅の品質を見極めるための重要な目安になります。

名古屋市のような6地域であれば、省エネ基準のUA値は0.87ですが、より高い快適性を求めるなら、ZEH基準の0.60やHEAT20のG2基準である0.46を目指すのがおすすめです。一方、C値については、最低でも1.0以下を確保し、できれば0.5以下を目標にすると安心です。

これらの数値を設計段階で設定し、施工後に正しく測定・確認することで、期待通りの住宅性能が得られます。数値を「なんとなく」ではなく、根拠のある指標として活用することが、後悔しない家づくりの第一歩です。

高断熱・高気密住宅のメリットと落とし穴

断熱性や気密性の高い住宅は、光熱費の削減や健康面でのメリットがある一方で、注意すべき点も存在します。ここでは高性能住宅の利点と、意外と見落としがちなデメリットの両面から、納得のいく家づくりのヒントをお伝えします。

光熱費削減と健康リスク軽減の実例

高断熱・高気密な住宅は、室内の温度を一定に保ちやすいため、冷暖房の効率が高まり、光熱費の大幅な削減が期待できます。例えば、従来の一般的な住宅と比較して、年間で数万円単位の光熱費が抑えられるケースも珍しくありません。

また、断熱性と気密性が優れている住宅は、部屋ごとの温度差が少なくなるため、冬場に起こりやすいヒートショックのリスクを軽減できます。これは特にお年寄りや小さな子どもがいる家庭にとって、大きな安心材料になります。

断熱と気密の性能は、快適さだけでなく、家計の節約や家族の健康維持にも直結する非常に重要なポイントです。性能を重視した家づくりは、長い目で見てメリットが多く、将来的な満足度にも大きく関わってきます。

内部結露・シックハウスのリスクを防ぐには

高断熱・高気密な住宅では、室内外の温度差が大きくなるため、壁や床の内部で「内部結露」が発生しやすくなるケースがあります。結露はカビや腐食の原因になり、建物の耐久性を損なう可能性もあるため注意が必要です。

また、気密性が高まることで、建材に含まれる化学物質が室内にとどまりやすくなり、「シックハウス症候群」の原因となることもあります。こうしたリスクを防ぐには、計画換気の導入が不可欠です。24時間換気システムや熱交換型の換気設備など、性能に応じた換気計画が求められます。

断熱性・気密性を高めるだけでなく、適切な換気をセットで設計することで、安全で健康的な住環境が実現します。家づくりでは、性能だけでなくリスク管理の視点も忘れてはいけません。

性能が高くても「設計と施工」がカギ

いくら断熱性や気密性に優れた素材を選んでも、設計段階での計画や施工の精度が低ければ、本来の性能を発揮することはできません。住宅性能は“数字”だけで判断されがちですが、その裏側には丁寧な設計と確かな施工技術が欠かせません。

気密性は特に、現場での施工精度によって大きく差が出ます。わずかな隙間や施工ミスがあると、C値が悪化し、断熱効果も半減してしまいます。そのため、実績のある施工会社を選び、現場での気密測定を実施しているかどうかも確認しておくと安心です。

高性能住宅を成功させるには、設計〜施工〜検証のすべてのプロセスで「性能にこだわる姿勢」が求められます。見た目や設備だけでなく、目に見えない部分まで信頼できる会社に任せることが重要です。

名古屋市で高性能住宅を建てる際に活用できる補助金制度

名古屋市で断熱性・気密性に優れた住宅を建てたいと考えている方にとって、補助金制度の活用は見逃せません。ここでは国の制度に加え、名古屋市で利用できる補助金や支援策の内容について解説し、費用面の不安を軽減する情報をまとめました。

国の制度と名古屋市の住宅支援策

高性能住宅を建てる際は、国や自治体の補助金制度を活用することで、費用負担を軽減できる可能性があります。特に、断熱性・気密性を重視した家づくりを検討している方にとっては見逃せない支援です。

国の代表的な制度には、「子育てエコホーム支援事業」や「長期優良住宅化リフォーム推進事業」などがあり、一定の基準を満たすことで数十万円〜100万円以上の補助が受けられるケースもあります。

また、名古屋市独自の支援制度が実施されることもあり、若者・子育て世帯への助成や、省エネ性能に応じた補助金が設けられることがあります。こうした情報は年度によって更新されるため、必ず最新の内容を確認することが大切です。

設計の早い段階で補助金の条件を把握し、賢く制度を取り入れることで、コストを抑えながら理想の住まいを目指すことができます。

ZEH・長期優良住宅で受けられる補助金

断熱性・気密性の高い住宅を検討する際、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)や長期優良住宅の基準を満たすことで、特定の補助金を受けられるチャンスがあります。これらの制度は、省エネ性や耐久性、環境への配慮が評価される住宅を対象としています。

たとえば、ZEH基準を満たす新築住宅では、80万円程度の補助金が支給される例もあり、断熱材のグレードアップや高性能サッシの導入に役立てることが可能です。また、長期優良住宅に認定されると、100万円前後の補助や税制優遇が受けられる場合もあります。

高性能な家を建てる=費用がかかる、というイメージがありますが、こうした制度を活用することでコストを大幅に抑えることも可能です。補助金を前提にした設計と申請の流れを理解し、計画的に進めることが成功のポイントです。

申請時の注意点と申請サポートの重要性

補助金を活用するには、対象となる住宅の性能を満たすだけでなく、提出書類や申請手続きも正確に行う必要があります。申請期間が限られていたり、予算が上限に達し次第終了する制度もあるため、タイミングを逃さないことが重要です。

特にZEHや長期優良住宅の補助金では、設計段階での基準クリアだけでなく、着工前の事前申請や工事完了後の報告が必要になります。書類の不備や提出遅れで申請が通らないケースもあるため、慎重な対応が求められます。

不安な場合は、補助金制度に詳しい施工会社や建築士にサポートしてもらうのが安心です。申請の代行やアドバイスを行ってくれる会社を選ぶことで、煩雑な手続きをスムーズに進めることができ、金額面でもメリットをしっかり得られます。

信頼できる施工会社選びでチェックすべき断熱と気密の実績

高性能住宅を成功させるには、知識だけでなく実際に断熱性・気密性にこだわった家づくりの実績がある施工会社を選ぶことが重要です。ここでは、施工会社を選ぶ際に確認すべきポイントやチェック方法を紹介します。

C値やUA値を「計測・開示」しているか

断熱性・気密性に優れた家づくりを目指すなら、住宅会社がC値(気密性能)やUA値(断熱性能)を計測し、その数値を開示しているかどうかは非常に重要な判断基準になります。

優良な施工会社は、気密測定を現場で実施し、C値を実測で示してくれます。また、UA値も設計段階からシミュレーションを行い、数値を根拠として提示できる体制が整っている会社であれば、性能への意識が高いと言えるでしょう。

これらの数値を明示していない会社では、実際に完成した住宅の性能が期待通りでない可能性もあります。施工品質を確かめる上でも、C値・UA値の実測と開示は必ずチェックすべきポイントです。住宅性能にこだわるなら、数値の「見える化」がされているかを最初に確認しましょう。

モデルハウスや施工事例で確認するポイント

住宅会社を選ぶ際には、実際に建てられた家やモデルハウスを見学して、断熱性・気密性への取り組みを目で確かめることが大切です。パンフレットやWebサイトの情報だけではわからない、細かな施工の質を確認できます。

モデルハウスでは、室内の温度の安定感や窓・ドアまわりの仕上がりをチェックするのがおすすめです。また、施工事例では「どんな断熱材を使っているか」「C値・UA値はどの程度か」「施工現場の写真があるか」などを見ることで、性能に対する姿勢が見えてきます。

施工事例が豊富で、かつ具体的な性能数値を記載している会社は信頼性が高い傾向にあります。見学の際は、気になる点を積極的に質問し、自分たちの理想とする住まいに近い家づくりができるかどうかを見極めることが大切です。

高性能住宅の施工経験と地元での信頼性

断熱性や気密性にこだわった住宅を建てるには、その性能を実現できる確かな施工技術と、実績のある施工会社を選ぶことが非常に重要です。高性能住宅は設計通りに施工されなければ、数値通りの効果を発揮できません。

特に名古屋市周辺のような気候特性を理解している地元の会社であれば、地域に合った断熱・気密設計が可能です。さらに、過去にどれだけ高性能住宅の施工経験があるか、そして地域でどれだけ信頼されているかをチェックすることで、失敗のリスクを減らせます。

施工例の紹介数や、施主からの評判、アフターサービスの充実度なども信頼性を見極める大切な材料です。単に「建てられる会社」ではなく、「任せて安心な会社」を選ぶことが、満足度の高い家づくりにつながります。

断熱性・気密性にこだわった家づくりを叶えるためのステップ

快適でエネルギー効率の高い家づくりを実現するには、計画段階から性能目標を明確にすることが大切です。ここでは設計・仕様・家族の暮らしに合った性能バランスの整え方について、実際の家づくりの流れに沿ってご紹介します。

設計段階で性能の目標値を共有する

断熱性や気密性に優れた家を実現するには、家づくりの初期段階から「UA値」や「C値」などの目標数値を明確にし、設計者や施工会社と共有することが大切です。これを曖昧にしたまま進めてしまうと、理想の性能に届かない可能性があります。

たとえば、「UA値は0.46以下にしたい」「C値は0.5以下を目指したい」など、具体的な目標を持つことで、仕様や設備の選定にも一貫性が生まれます。また、こうした目標があることで、施工後の検査や測定による達成度の確認もしやすくなります。

「なんとなく高性能にしたい」ではなく、数値を軸にした家づくりの方が、設計のブレを防ぎ、納得のいく住まいに仕上がりやすくなります。だからこそ、最初の打ち合わせの段階で性能の目標を言語化することが非常に重要です。

性能向上のために採用したい設備・仕様

断熱性・気密性を高めるには、どのような建材や設備を採用するかが大きなポイントになります。ここでは、性能向上に役立つ代表的な仕様をわかりやすくまとめました。

| 設備・仕様 | 目的・メリット |

|---|---|

| 高性能断熱材 | 外気の影響を抑え、室温を一定に保つ |

| 樹脂サッシ+複層ガラス | 窓からの熱の出入りを防ぎ、断熱性を強化 |

| 玄関ドアの断熱仕様 | 開口部からの冷気侵入を減らす |

| 熱交換型24時間換気システム | 室温を保ちながら換気ができ、冷暖房効率を損なわない |

| 気密パッキン・気密テープ | 施工時の隙間を減らし、気密性を高める |

これらの設備は単体で選ぶのではなく、住宅全体のバランスを見ながら組み合わせて使うことで、効果的に性能を引き出すことができます。どの仕様が自分たちの暮らしに合っているのか、設計者と相談しながら決めることが大切です。

家族が快適に暮らせる性能バランスの考え方

高断熱・高気密の家づくりでは、「性能を上げられるだけ上げる」ことが正解ではありません。重要なのは、家族のライフスタイルや住む地域の気候に合わせて、無理のないバランスで性能を計画することです。

たとえば、在宅時間が長い家庭では冷暖房効率を重視したい一方、外出が多い家庭では初期コストを抑えた設計も検討すべきです。名古屋市のように寒暖差のある地域では、断熱と気密をどこまで高めるか、その優先順位を整理することが大切です。

快適さ・健康・光熱費・建築コストなどをトータルで考慮し、暮らしやすさを犠牲にしない家づくりを意識することで、結果的に満足度の高い住まいに近づきます。性能の数値だけで判断せず、「暮らす人」を中心に考えることが最も重要です。

まとめ

名古屋市で注文住宅を建てる際は、地域の気候に適した断熱性・気密性を正しく理解し、数値で性能を見極めることが快適な住まいづくりの第一歩です。UA値やC値といった指標をもとに住宅性能を考えることで、光熱費の削減や健康リスクの軽減といった具体的なメリットが期待できます。

中でも重要なのは、断熱と気密をセットで高めること、そして設計・施工段階から目標数値を共有しておくことです。補助金制度や信頼できる施工会社の選定を上手に活用すれば、高性能かつコストパフォーマンスの高い家づくりも十分に可能です。自分たちに合ったバランスの取れた性能計画を立て、後悔のない理想の住まいを実現させましょう。