家づくりの知識

名古屋市で“後悔しない家”を建てるには?耐震等級1・2・3の違いと判断ポイント【2026年版】

名古屋市で家を建てる際に、多くの人が気になるのが「地震への備え」です。特に近年は地震リスクの高まりや法改正の影響を受け、「耐震等級」という言葉を初めて聞いたけれど、何をどう選べばいいかわからない」という声が増えています。

この記事では、耐震等級1・2・3の違いをわかりやすく比較しながら、「地震後も住み続けられる家」とは何かを解説していきます。また、2025年の法改正による4号特例の縮小、省エネ基準の義務化といった制度変更が住宅設計に与える影響や、耐震等級による地震保険の割引率の違いなど、初心者でも理解できるよう具体例を交えて紹介します。

これから名古屋市でマイホームを検討するあなたが、将来後悔しないために知っておくべき耐震等級の正しい選び方を知ることで、安心・安全な暮らしを手に入れるきっかけになれば幸いです。

地震が多い名古屋市で耐震等級を知らずに家を建ててはいけない理由

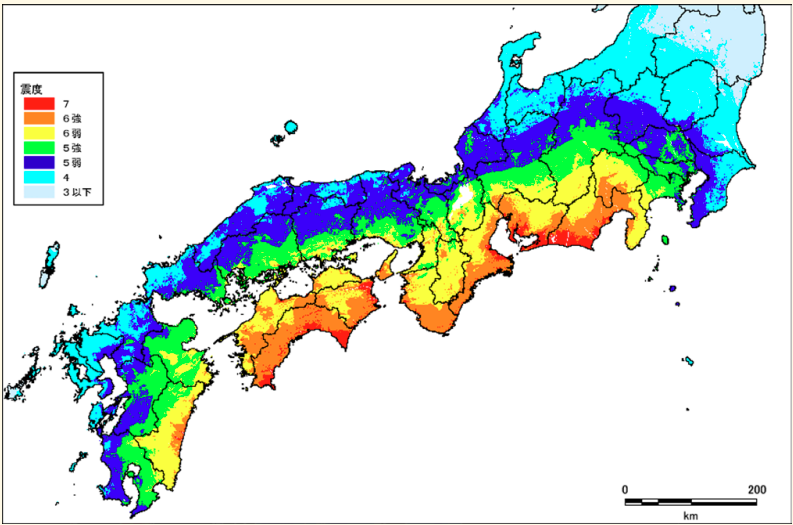

名古屋市は南海トラフ地震の想定震源域に近く、将来的な大地震への備えが欠かせません。特に住宅を新築する際は、「どの程度の地震まで耐えられるのか」を判断するための基準である耐震等級の理解が不可欠です。知らずに建ててしまうと、想定外の損害を被るリスクがあるため注意が必要です。

耐震等級とは何かをわかりやすく解説

耐震等級は、家がどれだけの地震に耐えられるかを示す明確な指標です。初めて家を建てる方にとっては聞き慣れない言葉かもしれませんが、これを理解することで家の安全性や将来の安心感に直結します。ここでは、その基礎からやさしく解説していきます。

そもそも耐震等級とはどんな基準なのか

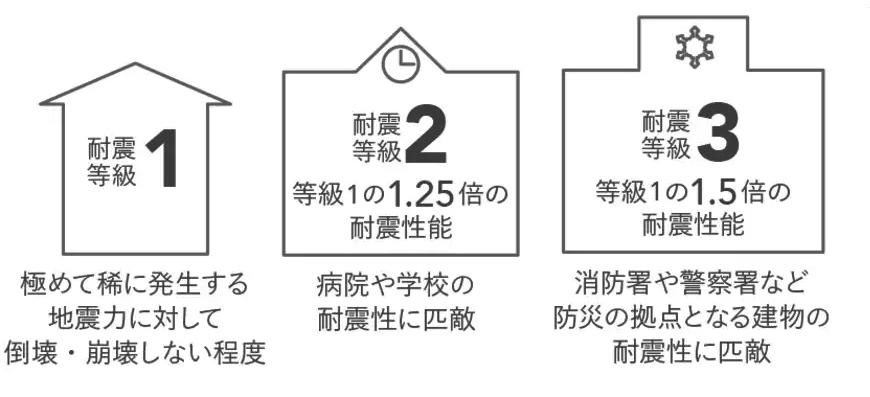

耐震等級とは、住宅が地震の揺れにどの程度耐えられるかを数値化した耐震性能の指標です。国が定めた「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、建物の構造の強さを客観的に評価できるようにした制度です。耐震等級は1〜3までの3段階に分かれ、数字が大きいほど地震に強い家となります。

等級1は建築基準法で定められた最低限の耐震性能を満たすレベルであり、震度6強〜7程度の地震に1度は耐えられる設計です。等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の強度を持つ構造で、等級が上がるほど倒壊や損傷のリスクを減らすことが可能です。つまり、同じ「耐震構造の家」であっても、等級によって安心度や地震後の修繕の必要性に大きな差が生まれます。

名古屋市のように南海トラフ地震のリスクが高い地域では、等級1では不十分なケースも多く、等級3を標準仕様とする住宅会社が増えています。これにより、地震後も住み続けられる家づくりを実現することができます。

耐震基準との違いと混同しやすいポイント

「耐震等級」と「耐震基準」は似た言葉に見えますが、意味と役割がまったく異なります。耐震基準とは、建築基準法で定められた最低限守るべき構造のルールです。一方、耐震等級はその基準をもとにどれだけ耐震性能が高いかを3段階で評価する制度です。

つまり耐震基準は「守るべきルール」、耐震等級は「性能のランク」。等級1が耐震基準と同じ水準であり、等級2・3はそれを上回る強さを持っています。この違いを理解せずに「耐震基準クリア=地震に強い」と思い込んでしまう方も多く、本当に安全な住まいを選ぶ上での落とし穴になりかねません。

また、耐震基準の改正は過去に何度も行われており、特に1981年以降の「新耐震基準」と、それ以前の「旧耐震基準」では大きく性能に差があります。これも混同しやすいポイントの一つなので注意が必要です。

耐震等級はどうやって決まるのか?評価の基準と流れ

耐震等級は、専門家が設計図面と構造計算をもとに審査を行い、建物の地震に対する強さを数値で評価して決まります。審査の際に重視されるのは「建物の重さ」「柱や耐力壁の配置と量」「基礎の構造」など、地震時の揺れに対する建物全体のバランスと耐久性です。

評価の流れとしては、建築士が構造計算を実施した上で、所定の住宅性能評価機関に書類を提出し、審査を受ける形になります。合格すれば「耐震等級◯」という評価書が発行されます。つまり、等級の高い家を建てるには、設計の段階から耐震を意識した構造設計が必要ということです。

下記のように、評価に関わる代表的な要素は多岐にわたります。

| 評価ポイント | 内容 |

|---|---|

| 建物の重さ | 屋根材や外壁などの重量が構造に与える負担を考慮 |

| 耐力壁の量と配置 | 揺れを受け止める壁のバランスが取れているか |

| 接合部の補強 | 柱と梁、土台などの結合部がしっかり補強されているか |

| 基礎構造 | ベタ基礎や布基礎の設計が地盤とマッチしているか |

名古屋市のように地震リスクが高い地域では、早い段階で耐震等級の取得方針を決めておくことが、安心の家づくりにつながります。

耐震等級1・2・3の違いを比較して理解する

一見すると単なるランク分けのように見える耐震等級1・2・3ですが、実際には家の強さや地震後の住みやすさに大きく関係しています。どの等級を選ぶかによって、暮らしの安心度が変わるため、それぞれの特徴を知って選ぶことが大切です。

耐震等級1は「最低限」の基準、安全とは言い切れない理由

耐震等級1は、建築基準法で定められた「最低限の耐震性能」を満たすレベルで、震度6強から7程度の揺れでも倒壊や崩壊はしないとされています。ですが、あくまで「命を守る」ことが前提であり、建物が無傷で済むとは限りません。

実際には大地震のあとに大規模な補修が必要になる可能性が高く、「住み続けられる家」という観点では不十分です。また、地震が繰り返し発生するケースでは、1度目は耐えても2度目には被害が出るリスクもあります。

名古屋市のような地震リスクの高い地域では、等級1の住宅を選ぶことは慎重になるべきです。「法律を守っているから大丈夫」という考えだけでは、大切な家族の安心は守り切れない可能性があります。

耐震等級2は「公共施設レベル」の強さで子育て世代にも安心

耐震等級2は、等級1の1.25倍の耐震性能を持つ基準で、主に学校や病院などの防災拠点と同等の耐震性が求められます。これは、震度6強〜7クラスの地震が発生しても比較的軽微な補修で済むレベルであり、建物としての機能を維持しやすいのが特徴です。

子どもや高齢者がいる家庭にとって、地震後もすぐに避難が難しいケースが多いため、耐震等級2の家は暮らしを守る大きな支えになります。名古屋市のように地震が心配な地域では、「とりあえず等級1で大丈夫」という考えを見直し、安心して暮らせる家を目指す選択肢として、等級2以上を検討する価値があります。

耐震等級3は「災害後も住み続けられる家」の基準

耐震等級3は、現行の住宅性能で最も高い耐震性を示すランクで、等級1の1.5倍の強度を持っています。警察署や消防署といった防災拠点と同等レベルの耐震性能があり、震度7クラスの大地震を受けても軽微な補修で住み続けられる可能性が高いのが最大のメリットです。

特に注目すべきは、熊本地震の際、耐震等級3の木造住宅の倒壊がゼロだったという実績です。これは「命を守る」だけでなく、「生活を守る」家であることを意味します。将来的に資産として住宅を残したい方や、災害後も住み続けることを前提に家を建てたい方には、等級3の選択が強く推奨されます。

耐震等級を高くすることで得られる5つのメリット

耐震等級を上げることで得られるメリットは、安全性だけではありません。保険料の割引や資産価値の維持など、経済的な利点も豊富にあります。ここでは、耐震等級を高くすることで得られる具体的な5つの恩恵を紹介します。

災害時の損傷を最小限に抑えやすい

耐震等級が高い住宅は、地震の衝撃に対する構造的な耐性が強く、建物へのダメージを軽減しやすい設計になっています。特に耐震等級3の住宅では、震度6強~7の大地震でも生活空間を維持できる可能性が高く、避難所生活を避けたい家庭にとって大きな安心材料になります。

名古屋市のような地震リスクの高い地域では、建物の損傷による生活の中断が家計にも精神的にも大きな負担になります。その点で「壊れにくい家」は、地震対策として最も合理的な選択肢の一つです。長期的な暮らしの安定を考えるなら、損傷リスクの低減は見逃せない要素です。

地震保険の割引率が最大50%になる

耐震等級が高い住宅は、地震保険の保険料を大きく割引できる制度があります。特に耐震等級3を取得した住宅では最大50%の割引が適用されるため耐震性能による割引は家計にとって確かなメリットです。名古屋市のような地震が心配な地域では、耐震等級を意識することで安全性だけでなく経済的にも安心を得ることができます。

| 割引種別 | 対象となる地震保険の始期日(契約開始日) | 対象建物 | 保険料の割引率 |

|---|---|---|---|

| 耐震等級割引 (2014年7月1日以降始期契約) |

2001年10月1日以降 |

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有する住宅 |

等級3:50% |

| 等級2:30% | |||

| 等級1:10% |

住宅ローン減税や補助金の対象になる可能性が高まる

耐震等級の高い住宅は、国や自治体が定める性能基準を満たすことで、各種優遇制度の対象になりやすくなります。たとえば、住宅ローン減税や長期優良住宅の認定制度では、耐震等級2以上が要件に含まれることがあります。

また、名古屋市など一部自治体では、耐震性や省エネ性能を条件とする独自の補助制度が設けられており、条件を満たせば新築時に数十万円規模の支援を受けられる場合もあります。事前に制度の要件を把握して設計に反映することが、コストを抑えた家づくりにつながります。

愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(市町村との協調補助)

資産価値が下がりにくく売却時にも有利

耐震等級が高い家は、長期的に見て「資産」としての価値を維持しやすい特徴があります。地震大国である日本では、購入検討者の多くが耐震性能を気にするため、耐震等級2や3の住宅は中古市場でも高く評価される傾向にあります。

また、将来的に住み替えや売却を考えたときも、建物の耐震等級が明記された資料があることで、信頼性の高い住宅であることを証明しやすくなります。これは結果的に、買い手の安心感につながり、価格交渉でも有利に働くポイントとなります。

万一のとき家族の命と暮らしを守る安心感

耐震等級の高い家は、地震発生時に「命を守る最後の砦」として機能します。特に耐震等級3は、災害後も生活を続けられるレベルの耐震性を想定しており、避難所生活を回避できる可能性が高まります。

名古屋市のように地震リスクが高いエリアでの家づくりでは、「安全性」という目に見えにくい価値が、実は家族の生活そのものを守る土台になるという意識が重要です。目先のコストだけでなく、安心して暮らせる未来を見据えて選択することが大切です。

耐震等級を高くすることのデメリットとその回避方法

耐震等級を高くするのは良いことばかりに思えますが、設計や費用に影響が出る可能性もあります。ただし、それを事前に理解し適切な対策を講じることで、後悔せずに理想の家づくりが実現できます。ここではその注意点と回避方法を解説します。

建築コストがやや高くなる可能性がある

耐震等級を2や3に上げる場合、構造材の量や強度を増やす必要があるため、建築費用がやや上がる傾向があります。とくに耐震等級3では、柱や梁の太さ、壁の配置バランスなどを見直すケースが多く、設計段階から費用に影響する項目が増えることが一般的です。

ただし、初期費用が上がったとしても、地震による損壊リスクを減らせることや、将来的な保険料・修繕費用の抑制効果を考慮すれば、トータルコストで見たときに合理的な選択になる場合が多いです。価格だけで判断せず、長期的な視点で検討することが大切です。

間取りに制限が出ることもある

耐震等級を高くするには、構造的にバランスの取れた設計が求められるため、自由な間取りに制限が出るケースがあります。たとえば、広いリビングを柱なしで実現したい場合や、吹き抜けを大きく設けたい場合には耐力壁や柱の配置が難しくなり、構造上の工夫が必要です。

そのため、設計初期の段階で「耐震性を重視したい」という希望を建築士に伝えておくことが大切です。早い段階で方針を共有しておけば、希望の間取りと耐震性能を両立させた住まいを実現しやすくなります。

設計段階での要望伝達と構造計算が必須になる

耐震等級2や3を取得するには、構造計算を行い、性能を証明する書類を整える必要があります。これは一般的な木造住宅では省略されがちなプロセスですが、確実な耐震性を担保するうえで非常に重要です。

そのため、設計段階で建築士や工務店に「耐震等級を取得したい」という意向を明確に伝えることが欠かせません。対応していない事業者もいるため、事前に構造計算や耐震等級の取得に対応できるかどうかを確認しておくことが大切です。

2025年の法改正で耐震設計がより重要になった理由

2025年4月から建築に関する法律が大きく変わり、これまでのように簡易な審査で家を建てることが難しくなります。特に構造の安全性と省エネ性能の両立が求められる時代に入り、耐震設計の重要性はますます増しています。ここではその背景を詳しく見ていきましょう。

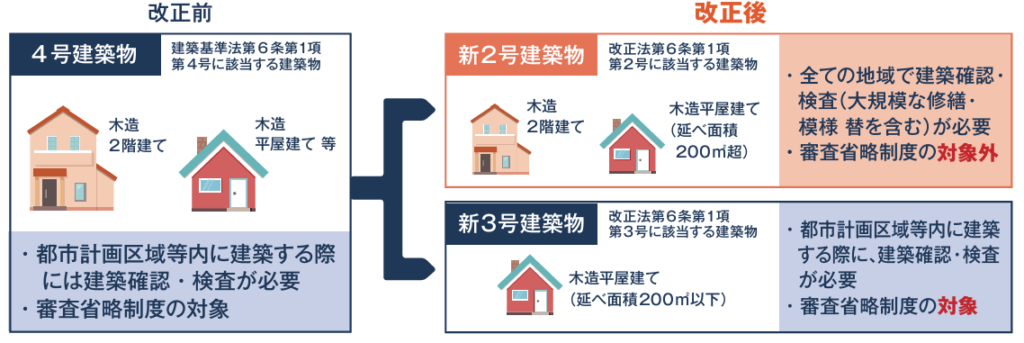

4号特例の縮小により構造審査が厳格化

2025年の法改正により、これまで構造審査が免除されていた木造2階建て以下の戸建住宅でも、一定の設計内容に対しては審査が必要になります。これが「4号特例の縮小」です。

特に耐震性や省エネ性能に関わる部分では、より詳細な確認と書類の提出が求められるようになるため、事前準備が欠かせません。設計者や施工会社の知識と対応力が今まで以上に問われるようになります。名古屋市のような地震リスクの高い地域では、これを機に構造に強い家づくりを見直す動きが加速しています。

省エネ基準の義務化が建物の重量増加を招く

2025年からすべての新築住宅に省エネ基準への適合が義務化され、断熱材や高性能サッシの導入が必須になります。これにより、建物全体の重量が増す傾向にあり、結果として構造への負担が大きくなる可能性があります。

重量が増えると、建物をしっかり支えるための耐震設計も強化しなければならないため、耐震等級の取得や構造計算がますます重要になってきます。今後の家づくりでは、省エネと耐震性の両立を前提にした設計が求められるようになります。

名古屋市での家づくりには「耐震+省エネ」の視点が不可欠に

地震のリスクが高い名古屋市では、耐震性だけでなく、これからの法改正に対応した省エネ性能も同時に満たす家づくりが求められます。単に「倒れない家」を目指すだけでなく、「安心して長く快適に住める家」を意識することが重要です。

耐震等級と省エネ基準はそれぞれ独立した性能指標ですが、建物全体の設計や工法には密接に関わってきます。どちらか一方に偏らず、バランスよく計画することで、長期的に安全かつ経済的な暮らしが実現しやすくなります。名古屋市で後悔のない家を建てるためには、最初から「耐震+省エネ」の2軸を意識したプランニングが大切です。

熊本地震で証明された耐震等級3の実力とは

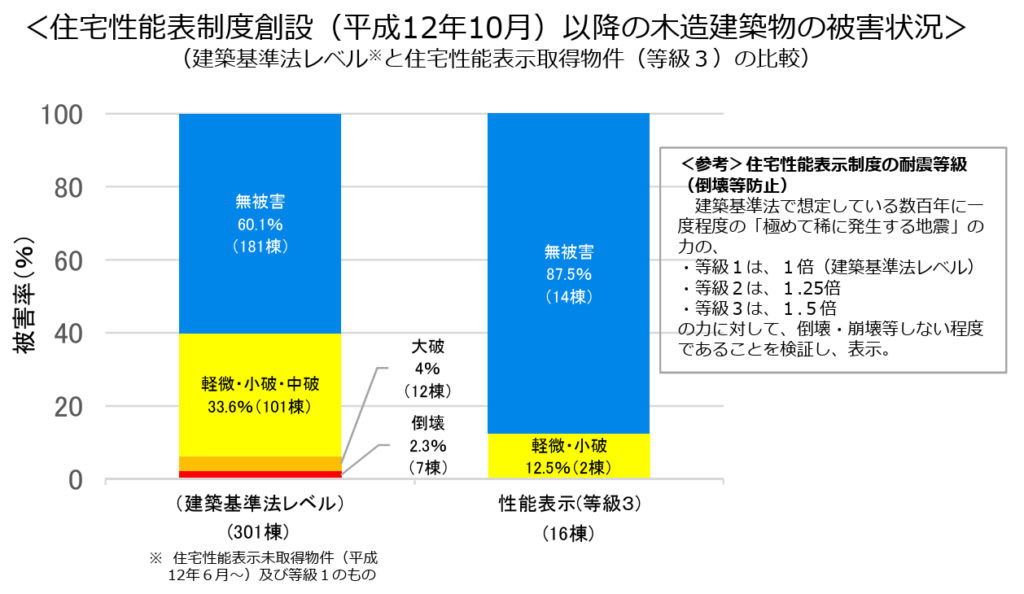

実際に大地震が発生したとき、どれだけの家が無事だったのかは非常にリアルなデータです。2016年の熊本地震では、耐震等級3の木造住宅が倒壊ゼロという実績を残しました。このセクションでは、その事例をもとに、等級3の信頼性を具体的にお伝えします。

震度7を2回受けた木造住宅でも倒壊ゼロの実例

2016年の熊本地震では、震度7の揺れが短期間で2度発生しました。この極めて厳しい条件の中、耐震等級3を取得した木造住宅は1棟も倒壊しなかったという事実があります。

この実例は、耐震等級3が「地震後も住み続けられる家」の基準として十分に信頼できる水準であることを裏付けるものです。名古屋市のように地震が懸念される地域では、この等級を基準にした家づくりが将来の安心を大きく左右するといえます。

被害状況のデータが示す耐震等級の差

熊本地震後の調査では、耐震等級ごとの被害の違いが明確に表れました。特に、等級1の住宅では倒壊・大破の割合が高く、生活の継続が困難になるケースが多く報告されています。

一方で、耐震等級3の住宅は軽微な損傷のみで済んだ割合が非常に高く、修繕費用や仮住まいの必要がなかった例も多いです。数字で見ても、等級の違いが「命と暮らしの差」につながる現実が浮き彫りになっています。このような実績は、今後の家づくりにおける基準選びの重要な判断材料となるはずです。

耐震等級によって変わる地震保険の割引率

耐震等級を上げると、家の強さが増すだけでなく経済的にもお得になるのをご存じですか?地震保険の保険料は、耐震等級の違いによって最大50%割引される可能性があります。ここではその詳細と注意点を紹介します。

耐震等級1~3での割引率比較

地震保険では、耐震等級が高いほど保険料の割引率が大きくなります。これは、地震による被害リスクが低いと評価されているためです。たとえば、耐震等級1の住宅に比べて、等級2では約30%、等級3では最大50%の割引が適用されるケースもあります。

名古屋市のように地震リスクが高い地域で家を建てるなら、耐震等級を上げることは将来的な保険コストの削減にもつながります。保険料の違いは長期的に見れば大きな差になるため、家づくりの初期段階で意識しておきたいポイントです。

| 割引種別 | 対象となる地震保険の始期日(契約開始日) | 対象建物 | 保険料の割引率 |

|---|---|---|---|

| 建築年割引 | 2001年10月1日以降 | 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物 | 10% |

| 耐震等級割引 (2014年7月1日以降始期契約) |

2001年10月1日以降 |

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有する住宅 |

等級3:50% |

| 等級2:30% | |||

| 等級1:10% |

他の割引制度との違いと注意点

地震保険には、耐震等級による割引のほかにも「免震建築物割引」や「建築年割引」など複数の制度があります。これらは併用できる場合とそうでない場合があるため、事前に制度の内容と適用条件をよく確認する必要があります。

また、耐震等級による割引は必ずしも自動的に適用されるものではなく、証明書の提出などが求められる点にも注意が必要です。制度を活用するには、設計段階から証明取得までの流れをしっかり把握しておくことが大切です。名古屋市のようにリスクが高い地域だからこそ、細かな制度の違いにも目を向けておきましょう。

名古屋市で後悔しない家づくりをするためにすべき3つのこと

安心して長く暮らせる家を建てるには、設計の段階から「耐震」について正しく判断することが大切です。名古屋市で家を建てる方が後悔しないために、今からできる3つの具体的な行動をご紹介します。

「等級3で建てたい」と最初に伝える重要性

注文住宅では、建て始める前の設計段階で「耐震等級3で建てたい」と伝えることがとても重要です。後から耐震性能を高めようとしても、構造や間取りの制約により対応が難しくなる場合があります。

特に名古屋市のような地震リスクの高い地域では、最初から耐震等級3を前提に設計することで、安全性だけでなくコストや保険の面でも有利になります。家づくりを始める際は、「耐震性を最優先に考えたい」と明確に意思表示することが理想の住まいづくりの第一歩です。

信頼できる工務店に「構造計算対応」を確認する

耐震等級3を取得するためには、構造計算による裏付けが不可欠です。しかし、すべての工務店がその対応に慣れているとは限らず、構造計算を外部に委託していたり、詳細な説明ができなかったりするケースもあります。

そのため、家づくりを依頼する前に「構造計算に対応していますか?」「等級3を取得した実績はありますか?」と具体的に確認することが大切です。信頼できる工務店は、根拠のある耐震設計を行い、設計内容をしっかり説明してくれるはずです。建ててから後悔しないためにも、確認のひと手間を惜しまないようにしましょう。

制震・免震など+αの技術も検討する

耐震等級3を取得した家であっても、さらなる安全性を求めるなら「制震」や「免震」といった技術の導入も検討する価値があります。これらの技術は、揺れのエネルギーを吸収・分散することで建物の損傷を軽減する働きがあります。

例えば制震ダンパーは比較的導入しやすく、リフォーム対応も可能な場合が多いです。一方で免震装置は費用と設計面での検討が必要ですが、地盤の揺れ自体を伝えにくくするため非常に効果的です。名古屋市のように震度6〜7が想定される地域では、基本の耐震に加えて+αの対策を選ぶことで、より安心な住まいを実現できます。

まとめ

名古屋市で家を建てる際は、「耐震等級」を正しく理解し、自分たちに最適な等級を選ぶことが非常に重要です。特に地震の多い地域では、等級によって家族の安全や資産価値、保険料にまで大きな影響を及ぼします。

中でも耐震等級3は「災害後も住み続けられる家」を実現する基準として注目されており、将来的な安心感を得たい方には強くおすすめできます。耐震性能を意識した家づくりで、長く快適に暮らせる住まいを目指しましょう。