家づくりの知識

名古屋市で耐震構造の注文住宅を建てるなら!地震に強い家の重要チェックポイント

名古屋市でマイホームを建てるなら、避けては通れないのが地震対策です。日本は地震が多い国であり、過去には名古屋市周辺でも大きな地震による被害が発生しています。将来起こりうる揺れに備えて、安心して暮らせる家を建てたいと願う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、地震に強い注文住宅を建てるために知っておくべき耐震構造の基本や、名古屋市特有の地盤リスク、耐震・免震・制震の違いについてわかりやすく解説します。さらに、注文住宅を建てる際に確認したい耐震等級・構造設計・施工後のメンテナンスまでを網羅。この記事を読むことで、「何を基準に選べば安心できるのか」が明確になり、家族を守る理想の住まいづくりへの一歩を踏み出せるようになります。

名古屋市で注文住宅を建てる前に知っておくべき地震リスク

名古屋市に暮らすうえで、地震のリスクは避けて通れない課題です。特にこれから家を建てようと考えている方にとっては、地域の災害リスクを把握しておくことが大切です。ここでは、名古屋市における過去の地震と、今後想定される揺れの可能性についてお伝えします。

過去の地震から見る名古屋市の被害と今後の想定震度

名古屋市は比較的地盤が安定している地域といわれていますが、過去には大きな地震による影響を受けたこともあります。特に1944年の東南海地震や1945年の三河地震では、市内でも家屋の倒壊や液状化被害が確認されています。これらの地震を教訓に、現在の建築基準法や耐震基準は大幅に強化されてきました。

しかし、近年では南海トラフ地震の発生が懸念されており、名古屋市は震度6弱から6強の揺れが想定されています。特に、埋立地や沿岸部では地盤の揺れやすさが高く、液状化リスクも指摘されています。下の表では、名古屋市における代表的な地震とその被害状況、今後の想定震度をまとめました。

| 発生年 | 地震名 | 主な被害 | 想定震度(名古屋市) |

|---|---|---|---|

| 1944年 | 東南海地震 | 家屋の倒壊・火災・液状化 | 震度6弱 |

| 1945年 | 三河地震 | 木造住宅の倒壊・死者2,000名以上 | 震度6強 |

| 将来予測 | 南海トラフ地震 | 建物倒壊・津波・広域停電の可能性 | 震度6弱〜6強 |

このように、名古屋市は地震の被害を直接受ける可能性があり、今後の大地震にも備える必要があります。特に耐震等級の高い注文住宅を選ぶことで、家族の安全と財産を守るリスク対策が可能です。地震に備えた家づくりは、将来の安心へとつながります。

地盤の特性が耐震性に与える影響とは

同じ構造・同じ耐震性能を持つ家でも、建てる土地の地盤の性質によって揺れ方や被害の程度は大きく変わります。特に埋立地や軟弱地盤が存在するエリアでは、地震の揺れが増幅されやすく、建物へのダメージが大きくなる傾向があります。

地盤が軟らかい土地では、耐震構造が十分でも倒壊や傾きのリスクが高まるため、地盤調査は注文住宅を建てる際の必須ステップといえます。調査結果によっては、地盤改良工事が必要になる場合もありますが、これは家そのものの性能を引き出すための土台づくりでもあります。

名古屋市内では、特に港区・南区・熱田区の一部などで液状化のリスクが高いとされており、土地選びの段階から慎重に見極めることが重要です。地盤は目に見えない分、軽視されがちですが、耐震性を左右する非常に重要な要素です。住宅の安全性を確保するためにも、信頼できる業者による地盤調査と適切な対応を心がけましょう。

地震に強い注文住宅の特徴とは?

「地震に強い家」と聞いても、どのような点を見れば良いのか分からないという声は少なくありません。構造や素材、設計の工夫によって耐震性能は大きく左右されます。ここからは、安心して暮らせる住宅に共通する特徴をご紹介します。

地震に強い家の設計で重視すべき5つの要素

地震に強い注文住宅を建てるには、構造材だけでなく、設計そのものに工夫が必要です。耐震性を高めるために特に重要とされる設計要素は、専門家の間でも共通して重視されています。以下の5つは住宅の耐震性に直結する基本的かつ重要なポイントです。

| 要素 | 概要 |

|---|---|

| 建物の形状 | シンプルな四角形が理想。複雑な形は揺れが偏りやすく、バランスを崩しやすい。 |

| 屋根の軽量化 | 重い屋根は建物全体の重心を高くし、倒壊の危険を高める。軽い素材が有利。 |

| 耐力壁の配置 | 地震の力を分散できるよう、バランスよく配置することが重要。 |

| 開口部(窓・ドア)のバランス | 壁の強度を下げないためにも、開口部は左右対称に近い配置が理想的。 |

| 基礎と地盤の連携 | 設計に合った地盤改良と基礎構造が不可欠。相性が悪いと耐震性能を活かせない。 |

これらの要素はどれか一つを強化すればよいわけではなく、全体のバランスと組み合わせが耐震性に大きく影響します。設計段階から地震への備えを意識することで、災害時にも安心して暮らせる家を実現できます。

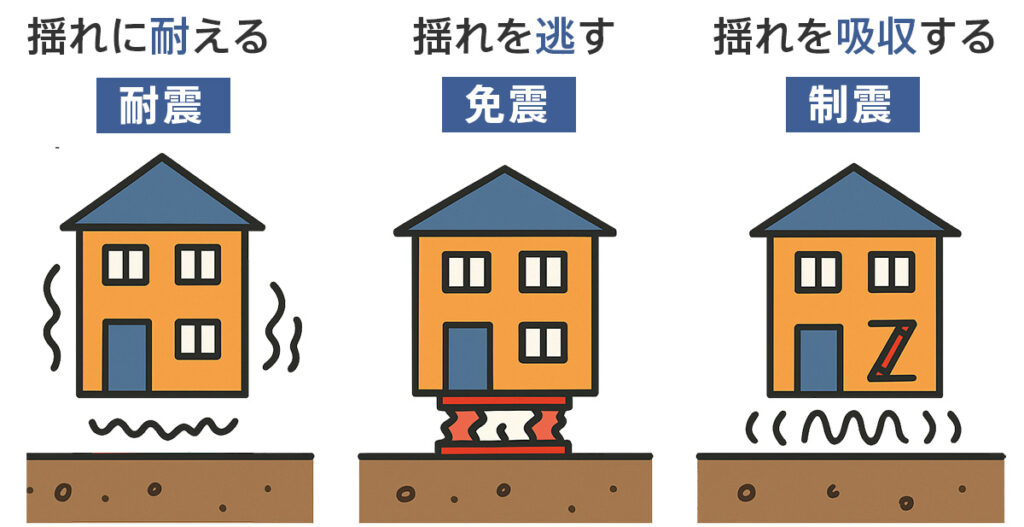

耐震・免震・制震の違いをわかりやすく解説

住宅の地震対策には「耐震」「免震」「制震」という3つの構造がありますが、それぞれの仕組みや効果には明確な違いがあります。どれを選ぶかによって、建物の揺れ方やコスト、メンテナンスの必要性なども変わってくるため、特徴をしっかりと理解しておくことが大切です。

耐震構造は、柱や梁、耐力壁などを強化することで、建物自体が揺れに耐える構造です。現在の建築基準法に準じて建てられる新築住宅の多くは、この耐震構造を基本としています。費用を抑えつつも一定の耐震性を確保したい方に適しています。

免震構造は建物と地盤の間に装置を設けて、揺れを建物に直接伝えにくくする仕組みです。地震の衝撃を大幅に軽減できる点が魅力ですが、施工費が高く、主に病院や高層ビル、大規模住宅などで導入されています。

制震構造は、建物内部に制震ダンパーと呼ばれる装置を設置し、揺れのエネルギーを吸収して抑える方法です。耐震構造と併用されることが多く、繰り返しの揺れにも強いのが特長です。

それぞれにメリット・デメリットがありますが、住宅の立地・予算・安心感の優先度に応じて最適な構造を選ぶことが、地震に強い家づくりの第一歩です。

注文住宅の耐震構造を決める前に知っておきたい基礎知識

耐震性の高い注文住宅を建てるには、事前に押さえておきたい基本情報があります。等級や構造の選び方によって、安全性や費用面も大きく変わってきます。ここでは、建築前に知っておくと役立つ耐震の基礎知識を解説します。

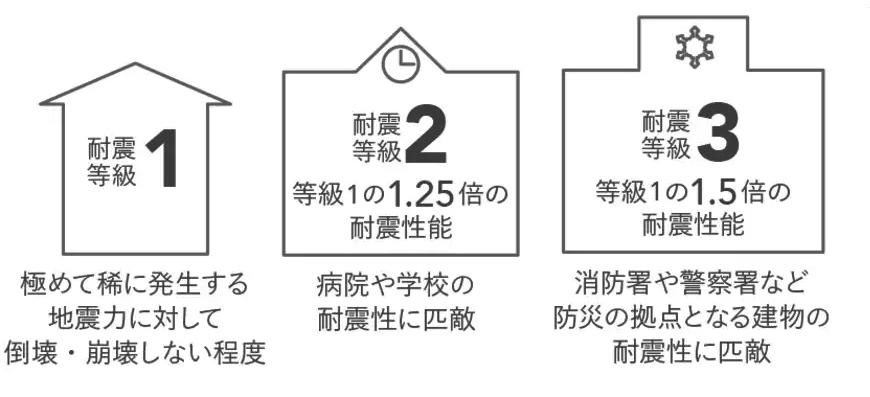

耐震等級とは?それぞれの基準と違いを解説

耐震性能を数値で比較する際に使われるのが「耐震等級」です。これは建物がどれだけ地震に耐えられるかを示す指標で、1〜3の3段階に分かれています。注文住宅を検討する際には、この等級を正しく理解しておくことが非常に重要です。

耐震等級1は、建築基準法で定められた最低限の耐震性能を満たしている状態です。震度6強〜7程度の地震で倒壊しないレベルですが、被害を受けないとは限りません。

耐震等級2は、等級1の1.25倍の地震力に耐えられる設計で、主に学校や避難所などで求められるレベルです。

最も高い耐震等級3は、等級1の1.5倍の力に耐える設計とされ、消防署や警察署といった防災拠点で使用されるレベルです。家族の命を守りたいという方には、この等級3が推奨されています。

住宅の安全性を数値で判断できる耐震等級は、設計段階での大きな判断材料になります。名古屋市で長く安心して暮らしたい方にとっては、等級3の家を選ぶことが有効な選択肢と言えるでしょう。

耐震性を高める3つの構造設計の方法

住宅の耐震性を向上させるためには、構造自体の設計が非常に重要です。名古屋市のように将来的な地震が懸念される地域では、建物が繰り返しの揺れにも耐えられる設計を選ぶことが安心につながります。ここでは代表的な3つの構造設計について解説します。

まず「壁量の確保」です。これは、建物が横揺れに耐えるために必要な壁の面積を計算し、適切に配置することを指します。壁の量が足りないと、揺れによるねじれや倒壊のリスクが高まります。

次に「耐力壁の配置バランス」があります。壁の位置が偏っていると地震の力をうまく分散できず、建物が傾いたり、一部が破損しやすくなります。バランス良く配置された耐力壁は、揺れを全体で受け止める役割を果たします。

最後に「接合部の強化」です。柱と梁、梁と土台などの接合部は、地震時に最も力がかかるポイントです。金物や補強プレートなどを使ってしっかり固定することで、建物の一体性が保たれ、崩壊のリスクを抑えることができます。

これらの構造設計は目に見えにくい部分ではありますが、地震に強い住宅を実現するうえで欠かせない基本です。耐震性を高めたいと考える方は、設計段階からしっかり確認しておくことが大切です。

家の基礎の種類と地震への強さの違い

住宅の耐震性は、建物の構造だけでなく「基礎の種類」によっても大きく左右されます。特に名古屋市のように地盤の強度にばらつきがある地域では、基礎選びが家の安全性を左右する重要なポイントとなります。ここでは主に使われている2つの基礎の特徴と耐震性の違いを表でまとめました。

| 基礎の種類 | 特徴 | 耐震性 |

|---|---|---|

| 布基礎 | 建物の外周や一部の間仕切りの下にコンクリートを打設 | 地盤が良い場所では問題ないが、不同沈下に弱い傾向 |

| ベタ基礎 | 建物全体の床下にコンクリートを全面施工 | 耐震性・安定性ともに高く、名古屋市の住宅に適している |

ベタ基礎は地盤の影響を受けにくく、建物の荷重を広く分散させられる構造です。そのため、軟弱地盤が混在する名古屋市では採用率が高く、地震に強い家づくりを考える方に適しています。一方、布基礎は施工コストを抑えられますが、地盤補強が必要なケースもあります。基礎選びは見えにくい部分だからこそ、慎重な判断が求められます。

名古屋市で選ばれる耐震構造の注文住宅の事例と傾向

名古屋市では、地震対策を意識した住宅が多く選ばれています。地域のニーズや土地条件に合った構造には一定の傾向が見られます。ここからは、実際に選ばれている構造やその理由について詳しく見ていきましょう。

名古屋市で人気の構造タイプとその理由

名古屋市で注文住宅を建てる際に選ばれる構造には一定の傾向があります。特に注目されているのが「木造軸組工法」「鉄骨造」、そして近年関心が高まっている「耐震パネル工法」です。それぞれの特長が、地震リスクやライフスタイルに合致している点が人気の理由といえるでしょう。

木造軸組工法は、柱や梁を組み合わせて家を構成する伝統的な日本の工法で、間取りの自由度が高く、設計の柔軟性が魅力です。また、耐震性能の向上が進んでおり、構造計算によって耐震等級3も実現可能です。

鉄骨造は、強度が高く、大開口や広い空間設計がしやすい点が評価されています。特に2階建て以上で間取りにこだわりたい層からの支持が強いです。耐震性はもちろん、耐久性やメンテナンス性の高さも選ばれる理由となっています。

そして耐震パネル工法は、構造用合板などの面材を壁に配置することで、建物全体のねじれや歪みに強くなる構造です。工場で精密に加工されるパネルを使うことで、施工精度が高く、短期間での施工が可能です。耐震性能を効率的に確保したい方や、省施工で品質を重視する方から注目を集めています。

名古屋市の住宅市場では、こうした構造ごとの特性と家族の暮らし方をどう調和させるかが、選択のポイントになっています。安全性と快適性を両立させたい方にとって、構造選びは家づくりの基礎となる重要な決断です。

失敗しない工務店選びの3つの視点

耐震性の高い注文住宅を建てるには、どの工務店に依頼するかが大きなカギを握ります。施工品質や設計力に加え、地震への理解があるかどうかも見極める必要があります。選ぶ段階での比較ポイントを明確にしておくことで、後悔のない家づくりが進めやすくなります。

まず1つ目の視点は「構造や耐震等級への理解・提案力があるか」です。単にプランを提案するだけでなく、耐震等級3を標準仕様とするか、免震・制震の仕組みに詳しいかなど、地震に対する姿勢が重要です。

2つ目は「地域の地盤や気候に詳しいかどうか」です。名古屋市のように地域によって地盤特性に差があるエリアでは、土地に合った施工計画ができるかどうかが耐震性にも直結します。

3つ目は「施工実績とアフターサポート」です。過去の施工事例が豊富で、完成後も地震や建物の劣化に関する相談がしやすい体制かどうかは、長く住む家として安心につながります。

こうした視点で工務店を比較していくと、単なるデザインや価格だけでなく、地震に強い家をつくるための本質的な価値を見極められるようになります。信頼できるパートナー選びが、安全で快適な住まいづくりへの第一歩です。

建築後も安心が続く家にするために重要なこと

家を建てたら終わりではなく、耐震性能を長く維持するための工夫も大切です。目に見えにくい劣化やダメージは、放置すると安全性に影響を及ぼします。ここでは、建築後も安心して暮らすために知っておきたいポイントを紹介します。

メンテナンスで差が出る耐震性能の持続性

どれほど耐震性の高い注文住宅でも、建てたあとのメンテナンスを怠ると性能は次第に低下していきます。名古屋市のような地震リスクのある地域では、長期間にわたって安心して暮らすためにも、定期的な点検と補修が欠かせません。

特に重要なのは、構造材や接合部、外壁や基礎のひび割れなどの早期発見です。これらは目に見えにくい部分も多いため、信頼できる業者による定期点検を受けることで、耐震性能を維持できます。また、施工直後から定期的な確認をしておくことで、小さな劣化も大きな被害につながる前に対処できるのがメリットです。

さらに、地震によって目立った被害が出ていなくても、繰り返しの揺れによって少しずつ損傷が蓄積する場合もあるため注意が必要です。10年、20年先まで見据えて、安全性を保つための取り組みを続けていくことが、真に「強い家」をつくるための鍵となります。

劣化を防ぐ設計と施工で耐震性を維持するコツ

耐震性のある家を長持ちさせるには、建てた後のメンテナンスだけでなく、そもそも劣化しにくい設計と施工がとても大切です。名古屋市のように湿気が多い季節もある地域では、湿気対策や通気性の確保が住宅の寿命に影響を与えます。

劣化を抑えるためのポイントは、まず構造材が傷みにくい環境をつくることです。例えば、床下や壁内の通気を確保することで湿気を逃し、カビや腐食を防げます。さらに、外壁や屋根の防水性を高めることで、雨水の侵入による木材の劣化を防止できます。

また、地震でダメージを受けやすい部位を想定して、初めから補強材を入れておく設計も有効です。こうした施工上の工夫により、揺れへの強さだけでなく、揺れた後の家の状態も良好に保てるようになります。

つまり、耐震性を「維持する力」まで見越した設計と施工があってこそ、本当の意味で地震に強い家が実現できるのです。建てたときの性能を長く保ち続けるためには、最初の設計段階からしっかりと備えることが重要です。

名古屋市で耐震注文住宅を建てるなら確認すべき制度とサポート

耐震住宅を建てる際には、公的制度や補助金、サポート体制の有無が大きな決め手になることもあります。名古屋市で家づくりを進める際に知っておきたい制度や、サポート内容についてご案内します。

耐震診断・補助金・保険の基礎知識

名古屋市で耐震性の高い注文住宅を建てる際には、地震対策に関する公的な支援制度や保険制度を知っておくことも安心につながります。こうした制度を活用することで、費用面の負担を軽減しながら、より安全な住まいづくりが可能になります。

まず、既存住宅を対象にした耐震診断や耐震改修に関する補助金制度があります。名古屋市では昭和56年以前に建てられた住宅を対象に、診断費用や改修工事の一部を助成する制度が用意されています。注文住宅の場合でも、地域の防災施策と連動した支援情報を確認しておくと良いでしょう。

また、地震に備えるための地震保険にも注目です。耐震等級が高い住宅は保険料の割引が適用されることがあり、初期コストをかけて性能を上げることで、長期的に見て経済的なメリットがあります。

こうした制度は年度によって条件が変わることもあるため、最新の情報を工務店や行政機関に確認しながら、上手に活用することが大切です。家を建てる前に知っておくだけで、安心と経済性の両立がしやすくなります。

工務店選びで見逃してはいけないサポート内容

注文住宅の耐震性をしっかり確保するには、家を建てる工程だけでなくその後のサポート体制にも注目することが欠かせません。見た目や価格に目を奪われがちですが、長く安心して暮らすためには工務店が提供するサポートの質をしっかり見極める必要があります。

まず確認したいのは定期点検やメンテナンスの有無です。地震が起きた際に建物の状態をチェックしてもらえるか、経年劣化に応じた補修提案があるかどうかは、住宅の性能維持に大きく関わります。また、瑕疵(かし)保証や地盤保証といった保険の有無も、予期せぬトラブル時に役立つ重要なサポートです。

さらに、施工中の構造見学会や完成見学会の開催など、施主が安心して任せられる透明性の高い取り組みを行っているかも見逃せないポイントです。こうした対応がしっかりしている工務店は、技術力だけでなく信頼性の面でも安心できると言えます。

工務店選びでは施工実績や価格だけで判断せず、「建てた後の安心」まで見据えてサポート内容を比較することが後悔しない家づくりへの近道になります。

まとめ

名古屋市で耐震性の高い注文住宅を建てるためには、地震リスクの理解から構造の選定、工務店選びに至るまで、慎重な判断が求められます。特に、耐震等級や構造設計、基礎の種類など、地震に強い家づくりには多くの専門知識が関わります。

最も重要なのは、構造そのものだけでなく、設計やメンテナンス体制まで含めて「長く安全に暮らせる家」を実現する視点を持つことです。地震に強い住まいを実現したいと考える方は、今こそ耐震性能にこだわった家づくりを前向きに検討してみてください。あなたとご家族の安心が、そこでしっかりと守られていきます。